不遇の時代とゲームとプログラミング

少なかった市販のソフトウェア

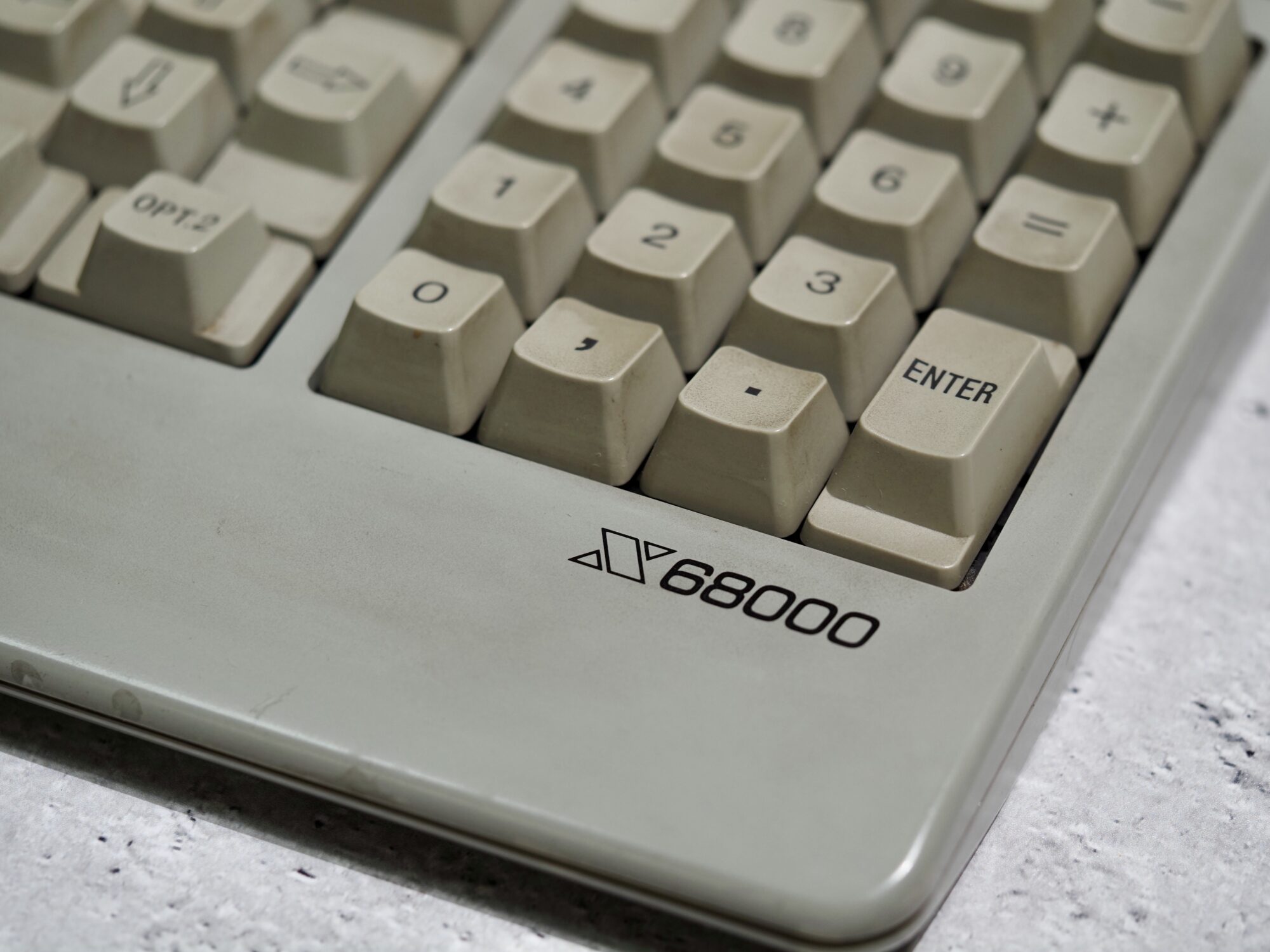

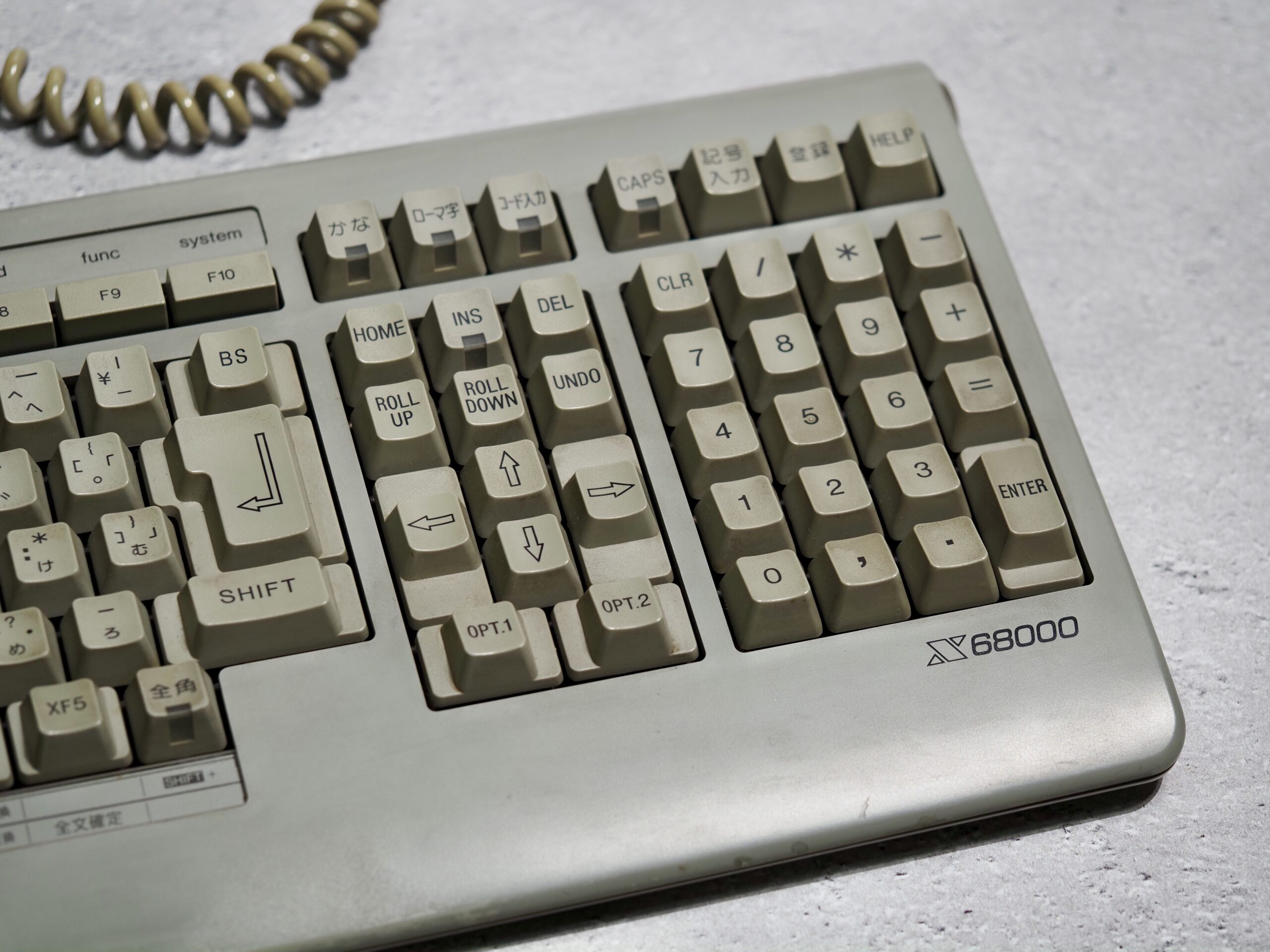

1987年にX68000が発売された後の1年程は市販のソフトウェアが潤沢とは言えない状態が続きました。

当時は友人達から「グラディウスしかできない箱」と揶揄された思い出がふと蘇ってきました。事実その通りでしたが...。

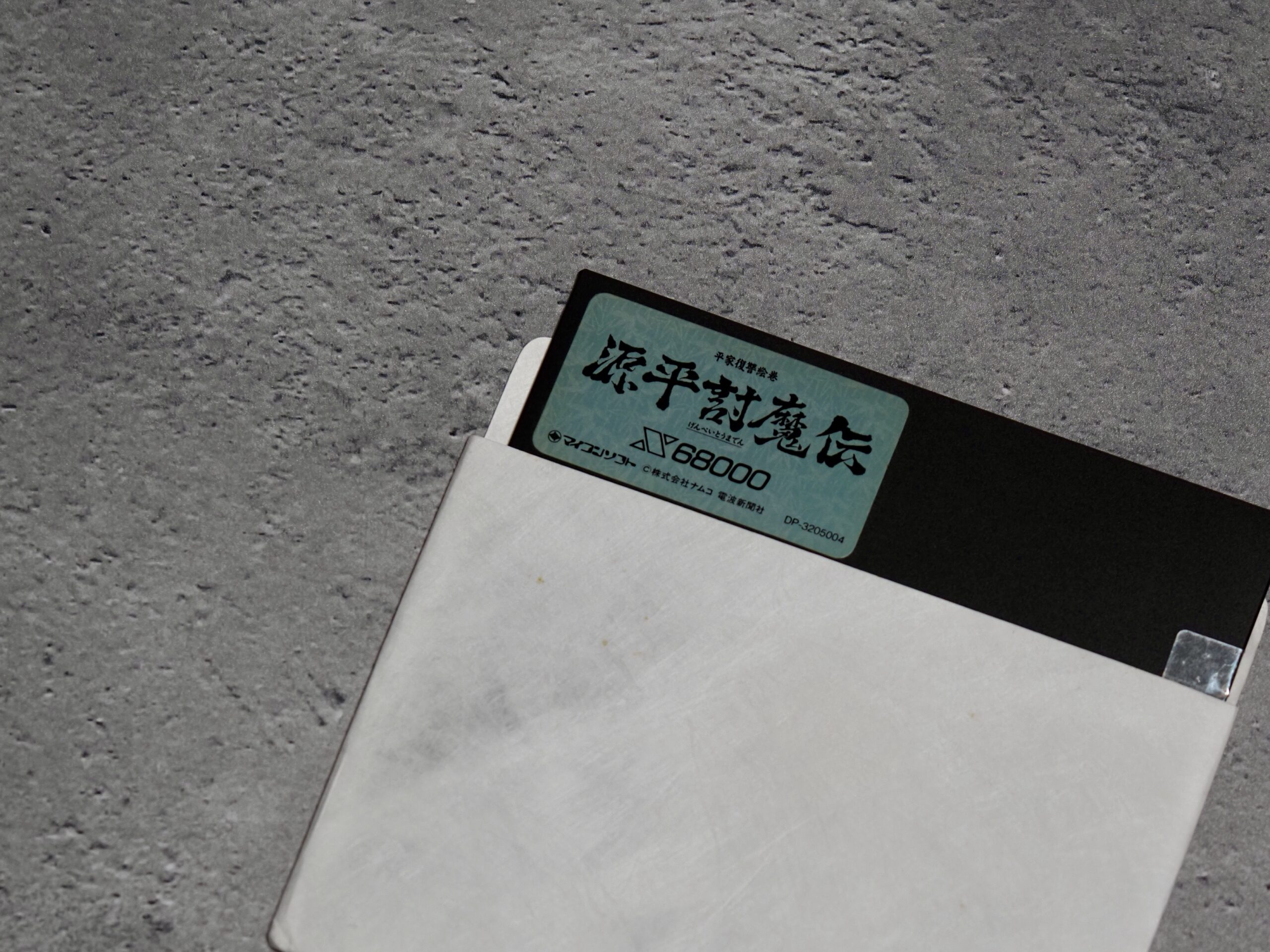

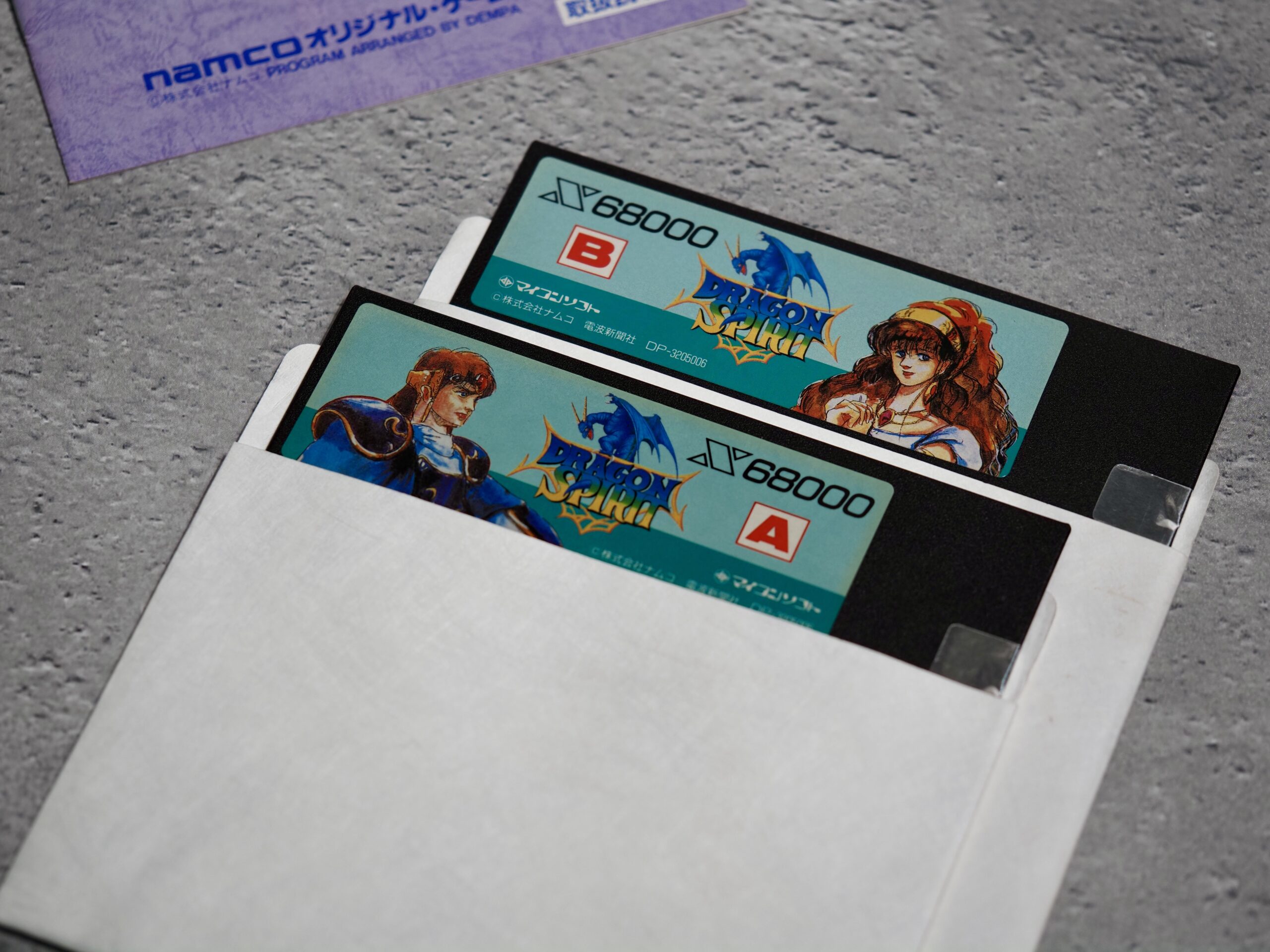

1987年は電波新聞社からゼビウス、スペースハリアーが発売され、ボースティックからレリクス、ザインソフトから魔神宮が発売されたくらいしか記憶に残っていません。当時の電波新聞社といえばパソコン版ゼビウスの移植がお家芸になっていた感もありX68000版ゼビウスの発売は予想通りでしたが、X68000版スペースハリアーはとても驚いた記憶があります。

電波新聞社から発売されたスペースハリアーは、ご存知の通りセガのアーケードゲームの体感ゲームシリーズの作品の一つで、擬似3Dのシューティングゲームです。アーケード版ではダイナミックに稼働する筐体、画面の中を所狭しと動き回る特徴的なキャラクターたち、かっこいいノリノリのBGMに魅了された方も多いと思います。ゲームの難易度はやや高めで当時ゲームセンターでプレイしては玉砕していました。

X68000であのスペースハリアーが遊べるとなれば両手をあげて大喜びです。しかし当然ながらアーケード版そのままの移植というわけにはいかず、X68000用にアレンジされた内容になっていました。それでも当時としては他に類を見ない完成度でした。

個人的な感想としてスペースハリアーがアーケード完全移植と言えるようになったのは1996年のセガサターン版辺りからだと思っています。

このX68000版スペースハリアー、のちに本筋とは違ったところで謎の一大ムーブメントが起きます。ゲーム中で使われている画像データや音声データを自分で作成したデータに差し替え、好みのキャラクターやサウンドで遊べるように改造してしまうツールが爆誕、大改造時代がやってきます。

個人的にはパソコン通信には手を出さなかったのでこのムーブメントには乗れませんでしたが、知人から見せてもらって衝撃を受けた思い出があります。一連の差し替えツールとそのデータは電脳倶楽部(満開製作所から発売されていたX68000文化を支えたディスクマガジン)にも掲載されていた記憶があります。

これ以外にもX68000初代に付属していたグラディウスのBGMや動きをアーケード版の挙動に近づけるパッチなども存在していました。

今の時代でいうところのMODに近い感じでしょうか。いつの時代でも人間のやることは大きく変わらないものなのかもしれません。

こんな風に当時のX68000ユーザーたちは有り余る思いの丈をソフトウェア開発力に変換し「なければ作る」という文化を生み出していったのだろうなと思います。

本体発売2年目の兆し

1988年に入り本格的にソフトウェアが販売されるようなってきました。毎月数本のソフトウェアが発売されるのをみて嬉しくなったのを覚えています。

1988年になるとシャープ、エスピーエス、電波新聞社などから次々とX68000の機能を活用した様々なゲームが発売されていきます。アーケードゲームの移植やX68000オリジナルゲーム、PC-9801、PC-8801などからの移植ゲームなど、ソフトウェアが沢山投入され始めました。

とは言え、当時高校生だったので使えるおこづかいは限られており、それほど簡単にゲームを購入することはできませんでした。いろいろ発売されるようになったからといって全てを購入するなどということは当然できるわけがありませんでした。

幸いなことに友人の中に少ないながらもX68000ユーザーが数名居たのでゲームの貸し借りを短期間することはできました。お互い高校生ゆえ所有しているゲームはほんの数本程度。かつ有名どころは重複して所有していたりするので多くのゲームを遊ぶことは夢のまた夢でした。

高まるフラストレーションとその捌け口

そんなこんなで目の前にはグラディウスとスペースハリアーとX-BASICしかできない箱が鎮座する状態が続くことになります。目の前には夢のようなハードウェアがあるにも関わらず、限られたゲームソフトだけでは当然にフラストレーションが高まっていきます。

しかし当時は高校生。パッションと時間はいくらでも有り余っていました。このフラストレーションの矛先は自ずと矛先はX-BASICに向かっていくことになります。

X68000と出会う前

X68000を購入する前はMSXユーザーでした。当時は中学生。なんとか両親を説得してMSX本体はゲットできたもののゲームを購入するおこづかいなどありません。お正月に貰ったお年玉から少しだけ自由に使えるおこづかいをゲットしてようやくゲームを1つ購入できるくらいな感じでした。

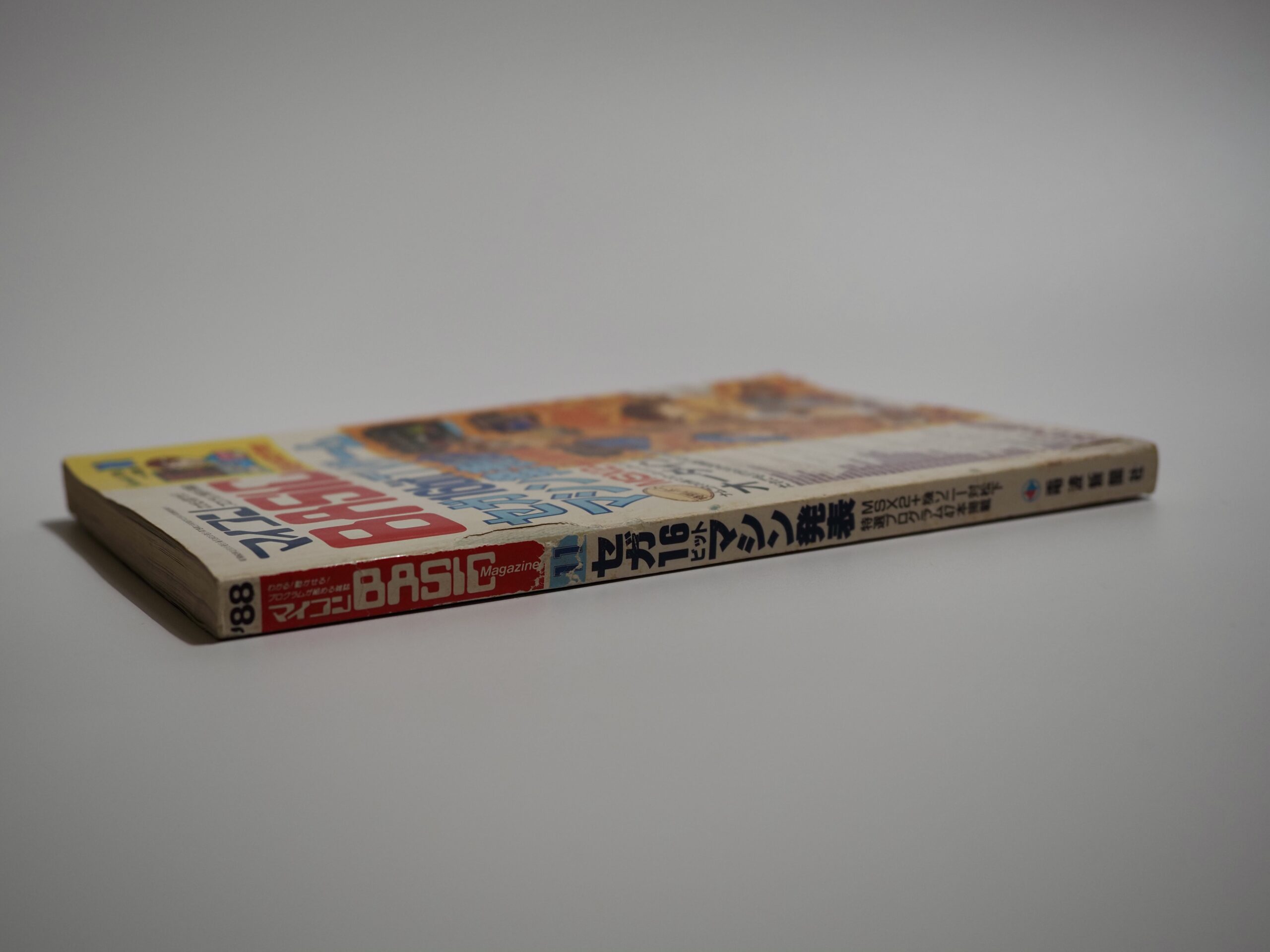

当時はお金は無いがゲームはしたいというお年頃です。この欲求を満たすため、この当時のパソコン少年であれば誰しもが手にしたであろう雑誌、ベーマガことマイコンBASICマガジンに食指を伸ばすことになります。雑誌の紙面上にプログラムリストが掲載されており、そのリストを見ながらキーボードを使ってパソコンに手入力するという形式でした。当時はそれが当たり前でしたが、現在で考えるととても非効率なことをしていたものだと思わずにはいられません。

今では紙媒体のパソコン雑誌はほぼ消滅してしまいましたが、この頃はベーマガを含めゲームのプログラムリストが掲載されているパソコン雑誌が多数発刊されていました。月刊誌でしたので毎月発売日を心待ちにしたものです。

ベーマガなどのプログラムが掲載されている雑誌の驚異的な部分はなんといっても読者投稿型だったということにあると思います。ライターの方のプログラムも掲載されていましたが、中核を担っていたのは読者投稿のプログラムでした。当時はよく考えもしませんでしたが、投稿していた読者の方々のスキルの高さとアイディア、そしてそれを形にする能力にただただ感嘆するばかりです。

今でこそ検索すればすぐに情報にアクセスでき、挙げ句の果てにはAIがいい感じの回答を答えてくれるような世の中になりましたが、投稿されていた方々はあの頃にどのようにしてプログラムスキルを会得したのだろうかと不思議でなりません。当時パソコンというガジェットにハマった方々はとてもパワフルな面々だったと言うことなのでしょうけれど、それにしてもスゴいという言葉しか出てきません。そんな方々の知恵の結晶から見様見真似でプログラムを学ぶことができました。これには感謝の気持ちしかありません。

当時は中学生でしたからお金はなかったですが、好奇心と時間は有り余るほど持ち合わせていました。おこづかいでなんとかなる数百円の出費でゲットできる雑誌と掲載されたプログラムリストを手入力するという労力、そしてその時間さえあればなんとかなるということを実体験しました。

この頃の雑誌は月刊誌でしたので、毎月プログラムリストを手入力してはゲームで遊ぶ生活を送っていました。

…というほど簡単なものではありませんでした。

実際には紙面を目視しそれを手でタイピングしていくので、どうしても入力ミスをしてしまいます。そうすると当然一発で動作することは少なく、シンタックスエラーやらイリーガルファンクションコールやらのエラーがお約束のように発生します。ここからが本当の勝負の始まりです。血眼になって紙面と画面を比較し、入力ミスを探し出して誤りを訂正し、プログラムが正しく実行で切るようになるまで辛い作業の繰り返しです。今にして思い返すと、この作業を乗り越えてやっとゲームで遊べるようになった時、ゲームで遊べることよりも実行できるようになったことに対する達成感の方が大きかったような気もします。

そんな生活を過ごしていくうちに掲載されたプログラムリストの通りに入力するだけでは収まらなくなり、意味もわからぬままにプログラムを改変し始めることになります。プログラムに興味があったこともありますが、何より掲載されているゲームの難易度がやや高めだったこともあり、改造してゲームを楽に進めたいという改造をしたかったという邪な思いからでした。

こんなことを数年繰り返しているうちにMSX-BASICのプログラミングの基本を学ぶことができました。中学3年生の頃には自分でちょっとしたゲームを作れる程度のスキルを会得し、Z80の機械語(アセンブラ)を学び始めるレベルまでに達します。そんな状態のところに転がり込んできたのがX68000というパソコンが発売されるというニュースでした。この機を逃すまいと高校入学祝いとしてX68000を要求するという無理を押し込んだのでした。

決して裕福な家庭ではありませんでしたが願いを叶えてくれた両親にはただただ感謝するばかりです。

プログラミング言語X-BASIC

グラディウスの凄さを目の当たりにして衝撃を受けた結果、これまでMSXではできなかったようなプログラムがX68000なら作れると信じてX-BASICでのプログラミングに取り組み出しました。

ところがX-BASICはこれまでのMSX-BASICとは若干異なる独特なコーディングが必要でした。X-BASICのソースコードをC言語に変換してコンパイルできるようにするということを見越してのアーキテクトだったのでしょうが、当初はそんなことは知るわけもなく、戸惑いながらも次第に慣れていくことになります。

この頃は付属のマニュアルくらいしか資料がなく試行錯誤の毎日でした。

付属マニュアルやOh!mz(のちのOh!X)、ベーマガに掲載された解説記事やプログラムを見つめながら意味を一つ一つ理解しながら進めていくしかありません。この頃は月刊誌と毎週テレビで放映していたパソコンサンデーくらいしか情報源がありませんでした。手探り状態で進めていくスキルはこの頃に培ったものかもしれません。

パソコンサンデーといえば、副音声でプログラムを流すという試みをしていたことを思い出します。X68000には対応していなかったのでチャレンジしたことはありませんでしたが、のちにmz、X1ユーザーの方から、録音してパソコンで読み込ませようとしても成功率は低かったというお話を聞いたことがあります。

試行錯誤しながらプログラミングを進めるうちX-BASICに慣れていき、X-BASIC用の外部関数を作るうちに68000アセンブラにも慣れていきました。やがて自作ゲームを作り出すようになります。しかしプログラムが肥大化していくにつれ、X-BASICのインタプリタでの実行では処理速度が厳しくなっていきます。

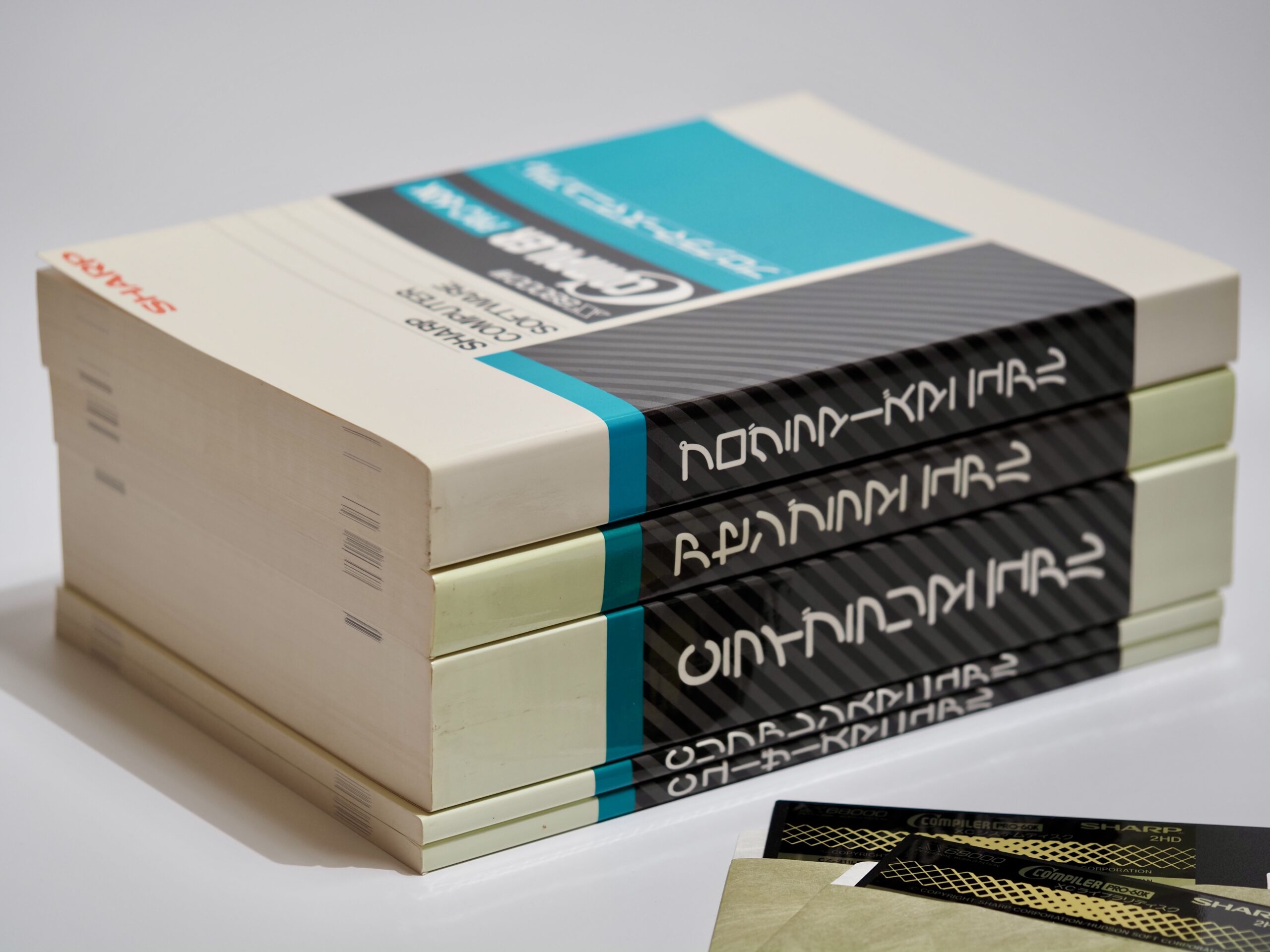

C Compiler PRO-68K登場

そんな頃、C Compiler PRO-68Kが発売されます。

本来はその名の通りC言語でプログラミングをするためのツールです。しかしこのX68000用のツールは1つ非常にユニークな機能を持っていました。BtoCと呼ばれたX-BASICで記述したBASICのソースをC言語に変換することができるツールが付属していたのです。

当時C言語には触れたことがなくどんなものなのかさっぱり分かりませんでしたが、X-BASICで作成したリソースが活かせるというのはとても魅力的でした。C言語を習得するまでの間、並行してX-BASICでプログラミングすることができるのは大きなアドバンテージになりました。

結局X68000ではC言語にはあまり触れず、X-BASICの後はアセンブラ中心のプログラミングになってしまいましたけど。

BtoCのツール自体も優れもので、X-BASICで作成したプログラムをC言語に変換、コンパイル、アセンブルすることで直接実行できるX形式のファイルを作成することができるようになります。X-BASICの手軽さは素晴らしいもののインタープリター型であるが故にプログラム実行時の処理スピードはお世辞にも速いと言えるものではありませんでした。

しかしBtoCでコンパイルした実行ファイルはX-BASIC上で実行するものとは段違いの処理スピードを実現できました。もちろん毎秒60フレームの高度なゲーム制作は無理でしたが、素人高校生が持てるゲーム制作環境としては十分夢のようなレベルのものでした。夢中になってプログラミングに没頭し、少しずつ機能を追加しながら横スクロールシューティングゲームを作っていたことを今でも鮮明に思い出します。

当時、何故かみんな挙ってシューティングゲームを作っていました。グラディウスやサンダーフォース2の影響が大きとは言え、猫も杓子もシューティングゲームを作っているような盛況ぶりだったように思います。もちろんシューティングゲームだけではなく、アドベンチャーゲームやアクションゲームやパズルゲームなど様々なジャンルの同人ソフトも存在していました。

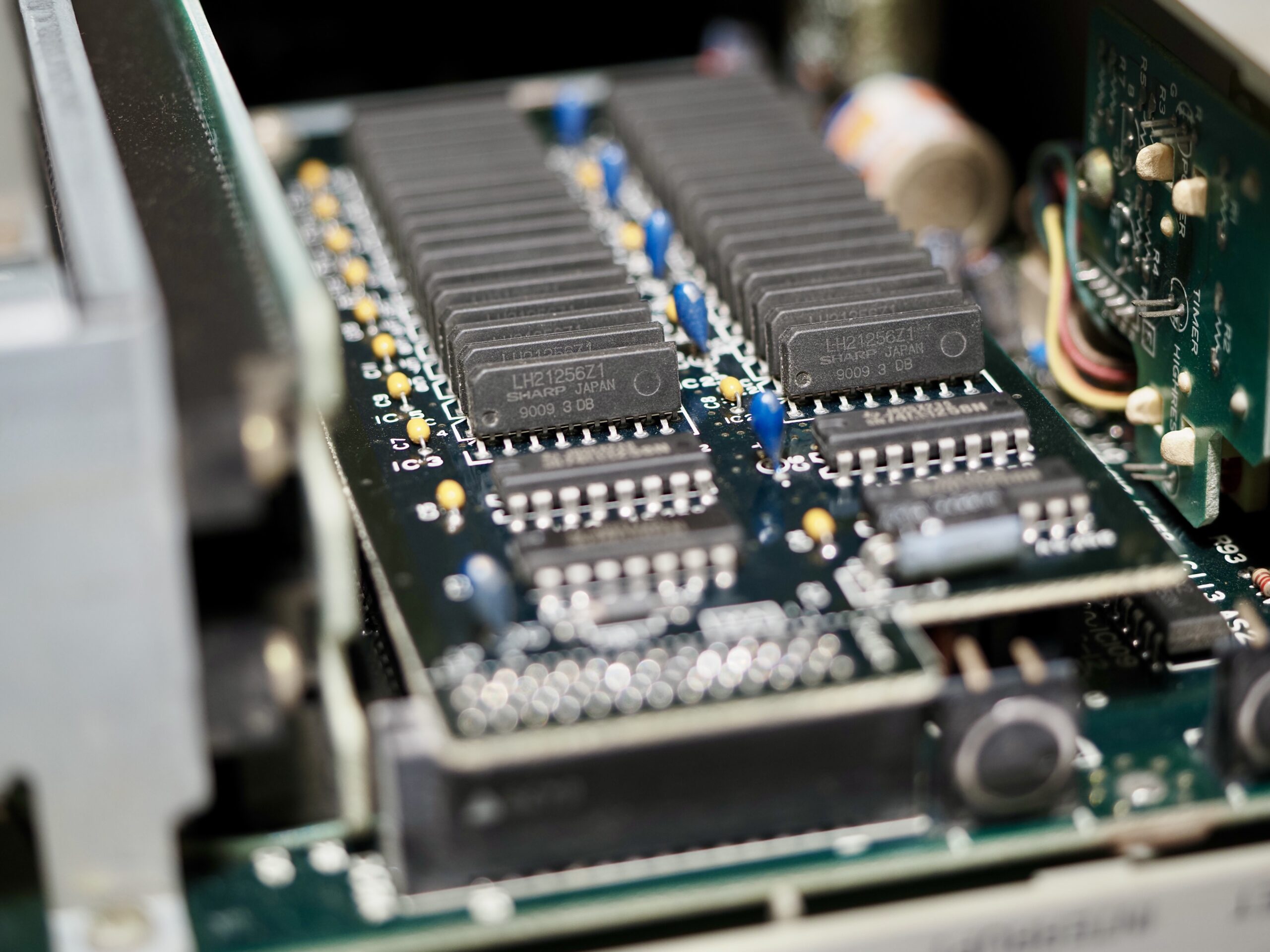

初代X68000の憂鬱

初代X68000はメインメモリが標準1MBでした。当時のパソコンとしては可もなく不可もなく至って普通なメモリ搭載量でしたが、開発作業を行うためにはこの標準1MBのメインメモリでは全てがカツカツでした。FDDが2台標準搭載であることは救いでしたが、コンパイル作業を全てフロッピーディスクで実施することになるためディスクアクセスの速度に悩まされ、とても苦労しました。GRAMをRAMディスクとして活用しつつ、プログラムを実行する時にはフロッピーディスクに必要なファイルを退避してからプログラムを実行するというようなスタイルで開発していたように覚えています。

今思うと1MBのメインメモリと2台のフロッピーディスクドライブだけで開発するなんてかなりの苦行です。でもあの頃はプログラミングして過ごす時間が何よりとても楽しく充実したもだったのでそれ程苦しいと言う感じはなかったです。

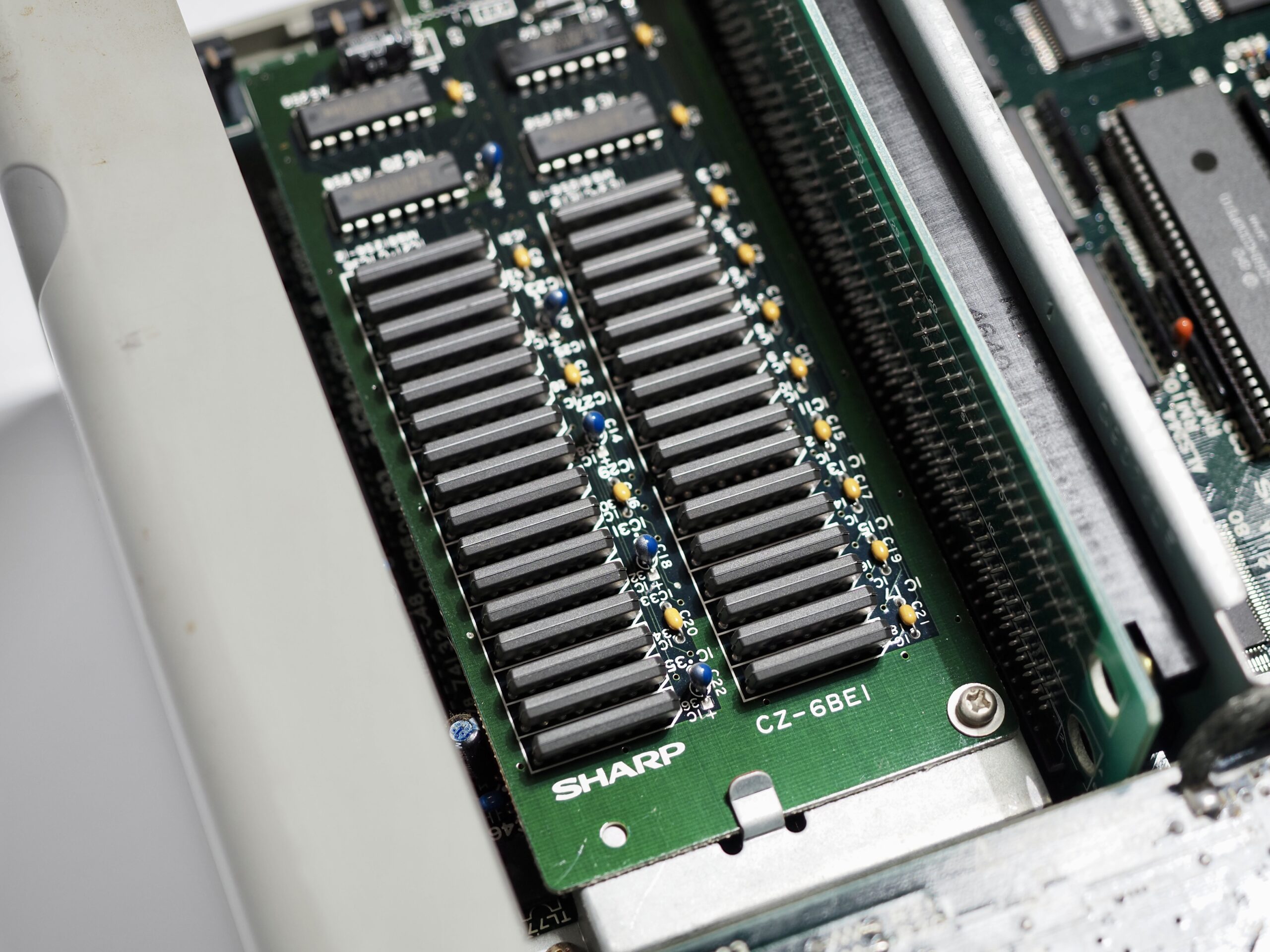

でもこの後しばらくしてメインメモリを2MBに増設した時は感動的でした。一時ワークとしてメインメモリのRAMディスクを利用できるようになり、不意にGRAMのRAMディスクを破壊してファイルをロストしてしまうことがなくなりとても開発が楽になったことが今でも思い出されます。

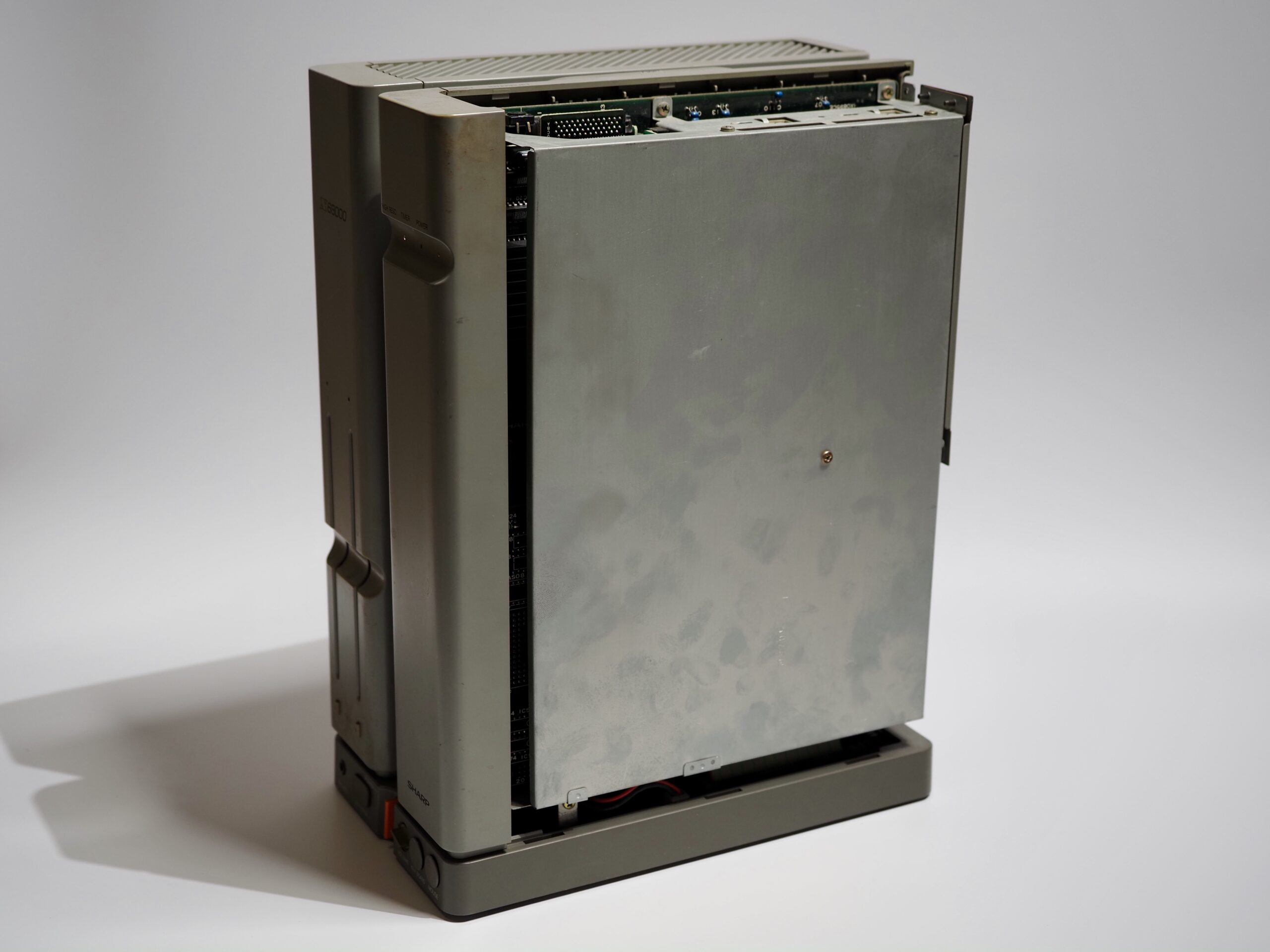

このメモリ増設の時に初めてX68000の外装カバーを外したのですが、外し方のコツが分からずとても変な汗を流しながらカバー外しを行ったのを今でも覚えています。この時カバーの爪を折って泣きそうになったのはいうまでもありません。

X68000初代へのHDD増設は行いませんでした。X68000初代は標準でHDD用インターフェースとしてSASIを搭載。しかしもうこの頃にはHDD用インターフェースはSASIからSCSIへ移行していました。SASI-HDDを増設する気にはなれず、かと言ってSCSI拡張ボードとSCSI-HDDを追加購入するのも予算的に厳しいところ。そんな悩みを抱えつつ、このX68000初代は社会人になるまでずっと現役で大切に使っていました。

社会人になってお金に余裕ができたところでステップアップとして購入したのがX68000 Compact XVIです。

詳細はX68000 Compact XVI昔話に続きます。